55228

55228 3

3 39916

39916 0

0 39718

39718 0

0 39443

39443 0

0 39432

39432 0

0 2022-02-13

2022-02-13 14451

14451 4

4

中国第七次人口普查数据显示,2020 年我国老年人口(≥60 岁)达2.604亿,其中约30%的老年人是糖尿病患者。血糖控制不佳导致的糖尿病并发症是影响老年人健康和生存的重要危险因素,防治糖尿病已成为维护老年人健康的重中之重。

近日,《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》在京发布。与2018年的旧指南相比,新指南提倡“四早”原则:早预防、早诊断、早治疗、早达标,注重健康生活方式的宣传和患者自我管理能力的提高。

中日友好医院李光伟教授提到,糖尿病患者应做到积极的生活方式干预,不管是1级预防的糖尿病高危人群,还是糖尿病前期人群,都应该把血糖控制在正常范围,做到糖尿病前期的积极干预。

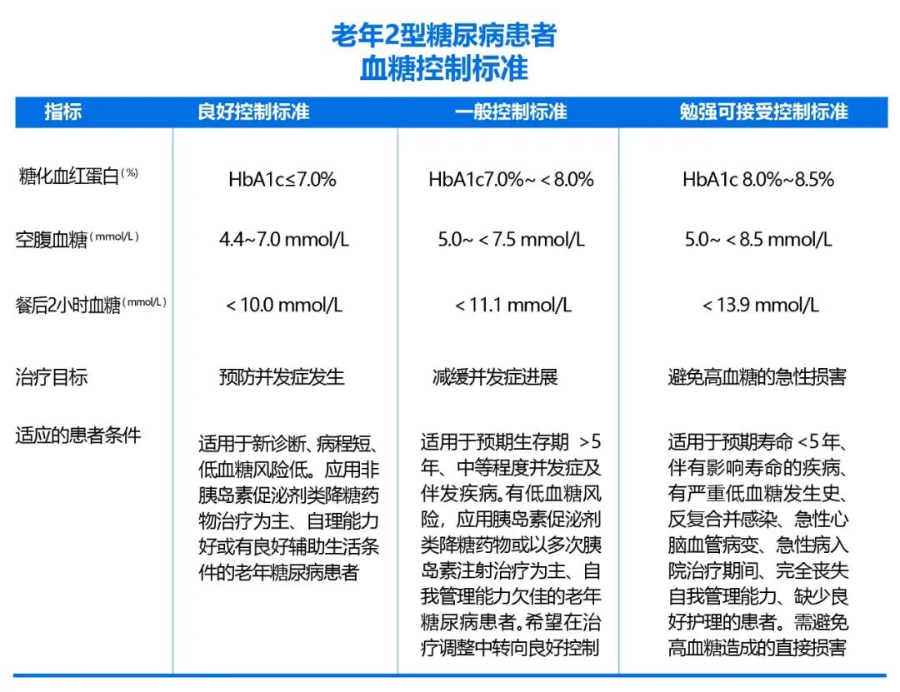

长期血糖控制不良是糖尿病并发症发生的直接原因,老年糖尿病患者应尽可能控制血糖在可接受范围之内。

针对病史、病程、身体状况、预期寿命、自我管理能力等情况不同,老年糖尿病患者适用的血糖控制标准也不一样。

良好控制标准:糖化血红蛋白HbA1c≤7.0%,对应的空腹血糖 4.4~7.0 mmol/L和餐后两小时血糖<10.0 mmol/L

对于发现早、治疗早、自我监控管理早的老年糖尿病患者,有条件可以把血糖到正常人的理想水平,也就是空腹血糖6.1以下,餐后两小时血糖7.8以下,以减少糖尿病并发症风险。

适用于病程长、血糖控制有难度、低血糖风险高、从严格控制血糖获益有限的糖尿病患者,侧重于避免严重高血糖(空腹血糖>16.7 mmol/L)引发的糖尿病急性并发症和难治性感染等情况发生。

也就是说,初发糖尿病患者一定要完全达标,血糖控制在空腹4.4-6.1mmol/L,老年人在不出现低血糖的情况下,越低越好,但是如果说糖尿病病史很长,胰岛素敏感且缺乏,或者1型糖尿病的患者,就要放宽控制标准,因为血糖波动太大,低血糖风险也高。

老年糖尿病患者选择降糖药物,除了要依据血糖水平、评估胰岛功能,还要综合考虑心脑血管病变、肾脏功能、低血糖风险对体重的影响、副作用和医保承受能力等,选择简化、易操作、低血糖风险小的用药模式。

根据糖化血红蛋白(HbA1c)水平,确定单药、联合用药还是开始胰岛素治疗。

老年糖尿病患者一定要早期筛查和治疗视网膜病变,一旦发病可引发不可逆的损害。此外,心脑血管、肝肾功能、下肢血管和神经的病变,也都要尽可能早发现、早治疗。

老年糖尿病患者约三分之一合并肾损伤,因此,老年糖尿病患者要定期进行糖尿病肾病的筛查(UACR、血清肌酐、尿素检测),异常者需进一步判断肾损伤原因并确定肾功能分期。若早期发现尿蛋白升高,在严格控制血糖、血压的情况下,肾功能是可以逆转的。

除了早诊早治,饮食治疗、适度运动、戒烟限酒、限制盐摄入、控制体重等生活方式的改变,对血糖控制也有重要作用。

根据患者年龄、身高、体重、代谢指标、脏器功能配置个性化饮食处方,保证生理活动需求,不增加代谢负担。

蛋白摄入建议为1.0~1.5克/公斤/天,以优质蛋白为主,可改善胰岛素抵抗、减轻年龄相关的肌肉减少等。

糖尿病肾病患者需合理控制蛋白摄入量,对非透析患者推荐约0.8 g·kg-1·d-1优质蛋白摄入,早期尿蛋白大于>2 g/d 者,推荐蛋白质摄入量为 0.6 g·kg-1·d-1。合并低蛋白血症的患者蛋白摄入可适当放宽,在保证营养的同时,避免增加肾脏负担。

优质蛋白来源包括鱼肉、鸡胸肉、瘦猪肉、牛肉、鸡蛋、纯牛奶等。

改变进餐顺序,先汤菜后主食,有利于减少餐后血糖波动。

喝汤→吃蔬菜→吃肉→吃主食

适当运动,既有利于血糖控制,也有利于保持好的身体素质。

运动需要达到一定强度才有效,有氧运动一般需要达到最大心率的65%-75%(中等强度);

如果身体条件允许,达到最大心率的75%以上(大强度)效果更好(最大心率=220-年龄),这有助于增加胰岛素敏感性。

抗阻力运动要达到最大肌肉力量的50%~70%,每个部位重复8~12次。

运动强度够不够,靠说话来判断,除了心率,运动时通过自我感知的方法来判断运动强度更为方便实用。

中等强度的自我感觉:心跳和呼吸加快,用力但不吃力,可以随着呼吸的节奏连续说话,但不能放声唱歌。

高强度的自我感觉:不能说话,呼吸急促,感觉非常累。

无行走困难的老年糖尿病患者,建议每日三餐后适量的近距离活动。

(1)空腹不宜:空腹运动。这有可能导致低血糖出现,正确的做法是,早餐后半小时,等太阳出来了再运动。

(2)睡前不宜:睡前运动。运动容易产生神经的兴奋,睡前运动不仅影响睡眠,还会造成第二天空腹血糖升高。正确的做法是选择傍晚运动,糖尿病患者可在下午6点半前吃晚饭,休息半小时后进行运动。

建议在餐后1-2小时运动,以餐后90分钟开始运动降糖效果最好。

运动前做准备活动,运动中注意防跌倒、防骨折。